|

BRONICA S2

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

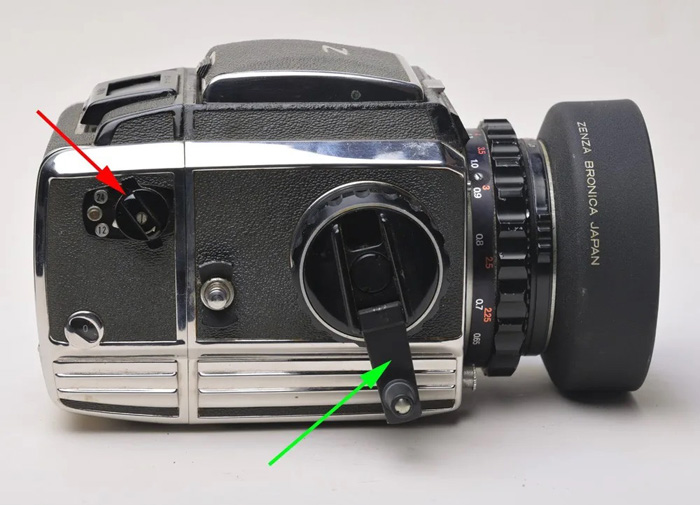

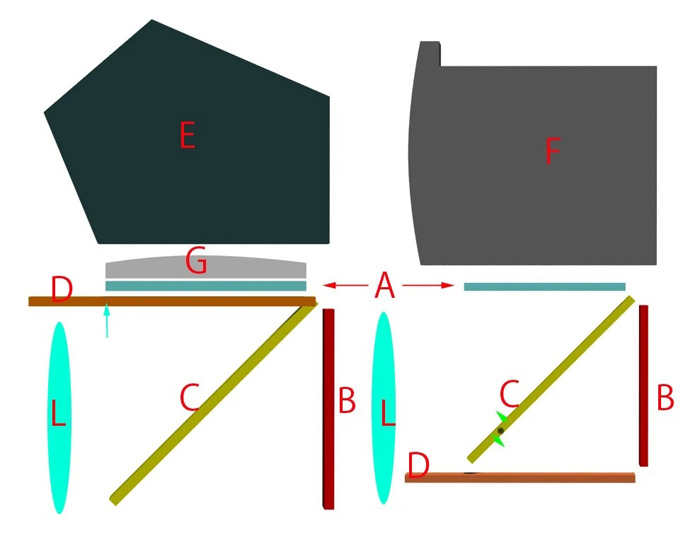

C:BのピンがC部分を下に押す。

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|